黄金の寝「ゆる」を徹底して行っているうち、もう1年を越えてしまいました。実際に継続した感想をまとめると。

よく使った筋肉ほど 強く固まっている

固まり方が強いと すぐにはゆるまない

筋トレした部位は ゆる体操が必須

水泳以外のスポーツに共通するのは、体重を支える足が、特に地面に接するところが最重要との認識でしょう。ただ、足指の働きは見過されていると思います。

ふくらはぎ周りを徹底してゆるめてきたお陰で、足首、足指の動きが本来の状態に近づいてる気がします。

陸上100m桐生選手の前で、室伏広治氏が足裏を合わせて座った姿勢から甲の外側で立ち上がり、ジャンプまでされて足先の大切さを説かれています。→(桐生祥秀の9秒台への挑戦。室伏広治流のトレーニング指導の内容について。)

また、桐生選手が室伏氏の足先がとても柔らかいことに驚いているようです。

室伏氏の通りにはとても無理ですが、甲の外側で立ち上がる真似は出来るようになっていました。→こちら

新「足首まわし」

最初に紹介した松村卓氏の「足首まわし」を少し変えて続けています。手の指と足の指を組み、足の甲を捻る動きを追加しています。ふくらはぎ外側、内側の「ゆる」の継続で足指を動かす筋がゆるみ、くるぶしから先の足の固さが取れたので楽に出来るようになったと理解しています。

肘をうまく使って甲を両方向に可能な範囲まで捻ると、股関節だけでなく、上半身、肩関節周りまで力が抜ける感覚が広がります。→こちら

高岡英夫氏の説く理想的な立ち方が出来れば、ふくらはぎ周りの筋肉から無駄な力が抜けて常に「ゆる」んだ状態を保てるのでしょう。そこはまだ遠いですが、「ゆる」に取組んできた成果は確かなものと実感しています。

ふくらはぎ、前腕から体幹へ

ふくらはぎは足首と足指、前腕部は手首と指の動きに繋がり、身体の末端部です。末端から徐々に体幹へ、次は太ももと上腕部になります。

太もも、上腕部共に今まで意識してゆるめたことはなく、半分以上は固まった状態なので少しずつ取り組んでいます。

太ももは筋肉量も多く筋トレした期間も長かったため、柔らかい2ローラーに乗せて揺するところから始めました。

乗せる位置を変えながら、横方向に少しゆらします。

ちょっと揺するだけ

ローラー2は同じものをつなげて使っています。両足を同時に乗せるにはひとつだと短すぎ、使い物になりません。

ふくらはぎの内側ほどは痛くありませんでしたが、最初の10日間くらいはなかなか力を“抜く”ところまでいけませんでした。

(補足)ローラーNo.2のつなげ方

ホームセンターの塩ビパイプ売り場にある直径75mm塩ビパイプ用のコネクターが、このローラーの内径とほぼ同じサイズでした。

コネクターの外周に両面テープを貼り、その上に図のような包装紙を巻き、両端からローラーを押し込むとぴったりと合わせることが出来ました。

(補足)注意すべき事

太ももの外側も固まりきった状態だったため、床に置いたNo.3ローラーの上にももを乗せてゆるめ始めました。左右の足を交互に行っていましたが、うっかりしてももの内側を同時にゆるませるのを忘れていました。

ふくらはぎもそうですが、内側は固まっていることに気付き難いので特に注意すべきと思います。外側のゆるを少し始めた後、いつものスポーツの最中に左内ももの張りを感じ、固まっていた筋を少し損傷しました。

外側も内側も同じように固くなっていた状態で、外側だけゆるめた結果、筋肉のバランスが崩れてしまったことが原因と考えられます。

腕と足の同時ゆる-1

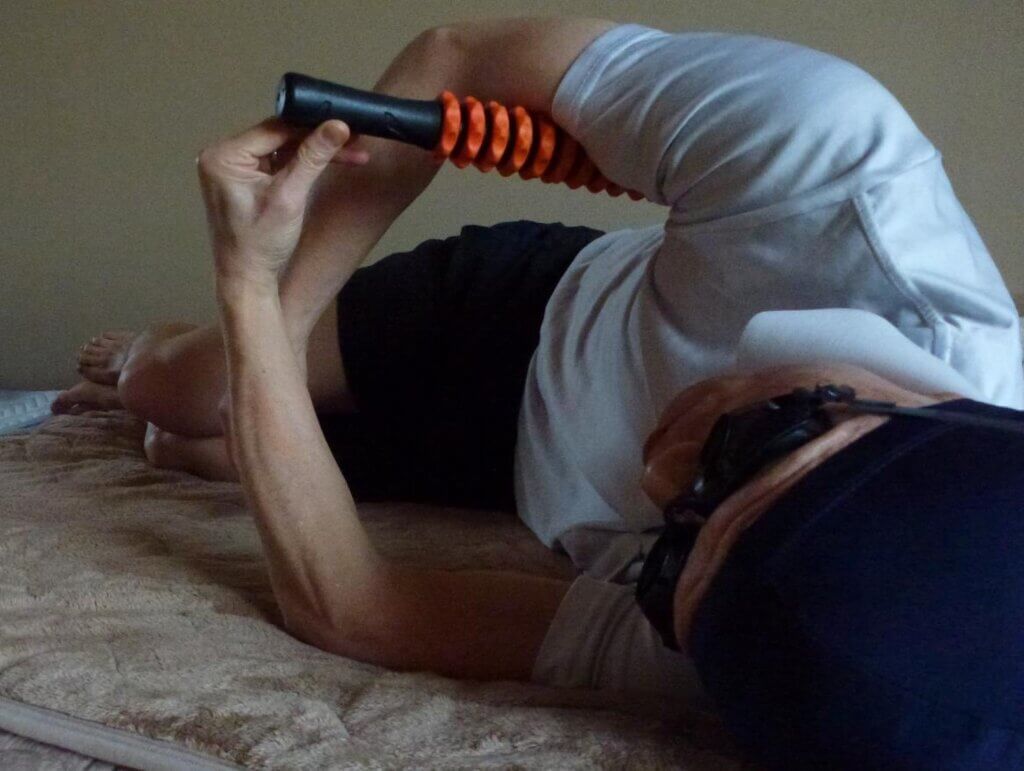

いつまでも固いままの筋肉をゆるめる方法として、腕と足のそれぞれ固い部分を同時にローラーに乗せて揺らすと効果がありそうです。

使う頻度が高く固いままの右前腕の尺骨すぐ横の筋をローラーに乗せ、最も痛気持ち良い場所を探します。腕の筋肉の力を抜くのは極めて難しいですが、一番痛みを強く感じる場所にローラーの突起を当てて軽く揺すると力が抜け易くなります。

足は膝下外側の腓骨付け根周りで、同じように一番痛気持ち良い場所を乗せるようにします。膝下外側は足首と足指、前腕は手首と指の動きに関連する筋肉なので、体内では連携しており同時に刺激する意味があるのかもしれません。

ゆっくりしたリズムで身体を揺すりながら、痛い部分を交互に意識します。痛い部分を単独で揺らすよりも脱力が上手くいくように感じます。画像はフローリングの上ですが、実際は寝床で行っています。→こちら

腕と足の同時ゆる-2

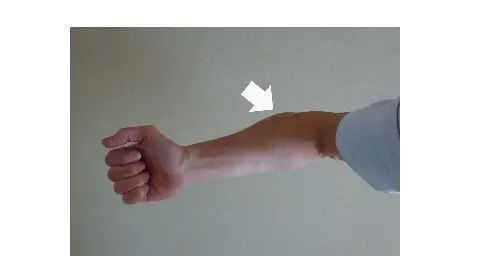

前腕の肘の直ぐ下、手で物を握るときに指を動かす筋肉が多く集まっている部分は、日常生活で使う頻度も高く、ゆるめるのが難しい場所のひとつです。

腕と足の同時ゆるの方法を寝床で行っている様子を撮ってみました。右足は軽く曲げて伸ばした左足を乗せ、左腕の重さを利用して右前腕部の固い部分をローラーに当てています。手首の角度から、両腕を脱力している感じが伝われば・・良いのですが。→こちら

どうしても利き腕に意識が行きますが、反対の腕も忘れずにゆるめることが必要です。横向きに寝たこの体勢は、容易に肘の直ぐ下の痛気持ち良い場所が探せると思います。最初のうちは筋肉が固まっており、痛みの方が強いかもしれません。

手と足の同時ゆる

手の甲にある指の骨は、気付かぬうちに固まってくる場所のひとつです。左右の手の指でそれぞれ反対の手の甲を押してゆるめられますが、ちょっと面倒です。

固さの残るふくらはぎ外側のひざに近い場所と、手の指の間を同時にゆるめる方法です。両肘を支点にしてゆるやかに左右また前後に揺らします。

にローラーを乗せて

脚は外側を当てます

肩関節まわりの「ゆる」

肩関節の前面はうつ伏せになっても床との間に距離があり、「ゆる」でほぐし難い場所です。スポーツの種類で動かし方は違っても、肩は使用頻度の極めて高い関節でしょう。

数か月間はNo.2の柔らかいローラーで固まり切った状態から”やや固め”までほぐし、次の段階としてゆるHELPERに乗せたNo.3ローラーを2台使うこの方法を現在はほぼ毎日行っています。→こちら

ローラーの位置を変えることで、胸郭上部、肩に近い上腕部までゆるめるのに役立ちそうです。頭は脱力できる最も楽な位置にして下さい。額をつけても、下顎をつけても、横向きに寝かせても構いません。

左右の上腕外側

上腕部の外側、上腕三頭筋周りは腕立て伏せで使われますが、固くなっていることに気付き難い部位でもあります。

ローラーNo.3とゆるHELPERに両腕を乗せ、両脚のかかとの下に別のローラーを置き、脚の力で上体を揺らし腕に伝えます。痛気持ち良い場所を探して腕の位置を変えながらゆるめていきます。

少しずつゆるめます

こんな具合に